Zeitreise in eine untergegangene Arbeits- und Lebenswelt

Heute wird in der Ott-Pauserschen Fabrik nicht mehr gearbeitet. Nur zu besonderen Anlässen werden die alten Geräte vorgeführt. Die Fabrik ist mittlerweile ein Museum – und zwar eins der besonderen Art: 1986 als erhaltenswertes Kulturdenkmal in das Denkmalbuch Baden-Württemberg eingetragen, stellt die Ott-Pausersche Fabrik ein einmaliges Zeugnis der Industrialisierungs-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd wie des Landes dar. Einmalig ist die noch vorhandene komplette Werkzeug- und Maschinenausstelttung für alle Vorgänge: vom Giesen, Schmieden, Montieren, Drehen, Drücken, Pressen, Prägen, Schleifen, Polieren bis zu den Ziertechniken wie etwa Gravieren, Ziselieren und Punzieren. Und, was ebenfalls einmalig ist – nur noch die Ott-Pausersche Fabrik repräsentiert heute einen zentralen und traditionsreichen Gewerbezweig Gmünds, der seit dem Mittelalter florierte und bis in die Gegenwart hinein ablesbar ist: das Gold- und Silberschmiedegewerbe.

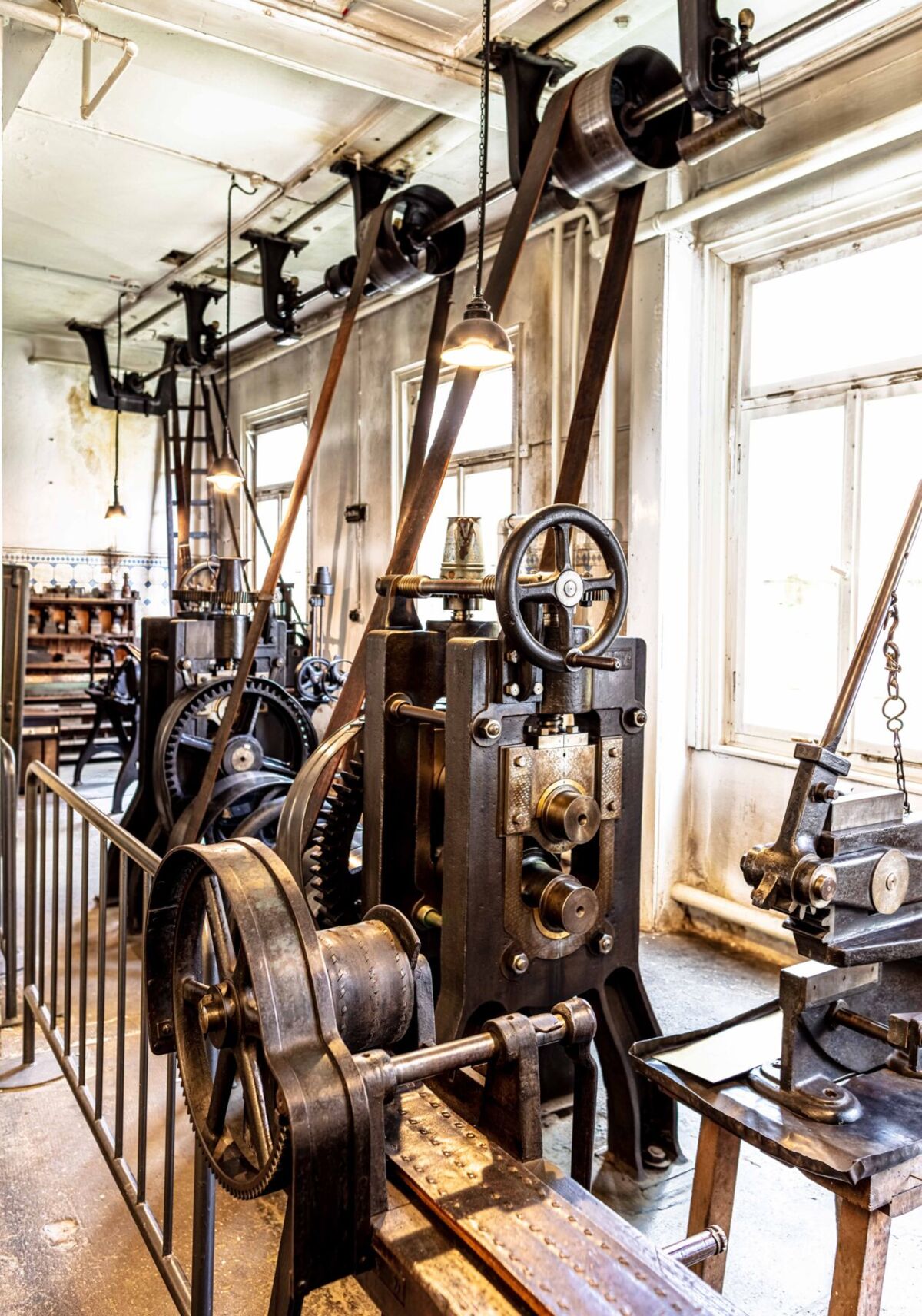

Wer sie betritt, unternimmt eine Reise in eine untergegangene Arbeits- und Lebenswelt, hin zu den Anfängen der Industrialisierung Schwäbisch Gmünds vor 150 Jahren. Kein anderer Ort zeigt den Alltag in einer Bijouteriefabrik so greifbar wie hier. Überall sind die Spuren vergangener Betriebsamkeit zu sehen. Fast alle Maschinen, ob Friktionsspindelpressen, Drahtziehbänke, Fall- und Krafthämmer und Walzwerke, standen hier bereits vor Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Noch immer lagern in Regalen hunderte von Stahlgesenken. An den Wänden haftet noch der Staub der Schleifarbeiten. Und im Chefbüro liegen die alten Auftragsbücher, Bestelllisten und die Lohntabellen der Arbeiter.

Von der Fabrik zum Museum

Die Anfänge

Begonnen hat alles im Jahr 1820: Gemeinsam mit seiner Tochter eröffnete Nikolaus Ott eine »Werkstätte für Bijouteriewaren in Gold« beim Judenhof nahe dem Kornhaus. Kein ungewöhnlicher Vorgang in einer Stadt, in der das Goldschmiedehandwerk eine lange Tradition besaß. Ungewöhnlich war aber die hohe Zahl von Angestellten, die er hier beschäftigte: Es waren zwölf. Nach den alten, reichsstädtischen Zunftgesetzen hätte sich kein Meister erlauben können, in seiner Werkstatt mehr als drei Gesellen zu beschäftigen.

Aber die alten Zeiten waren vorbei und vieles in Schwäbisch Gmünd war im Umbruch: Noch im 18. Jahrhundert hatte die Stadt floriert. Das Geschäft mit Gold- und Silberwaren hatte vielen Wohlstand gebracht. Aber dann hatten die napoleonischen Kriege den Absatzmarkt im Ausland zerstört und sich die Pforzheimer Bijouteriefabriken zu einer ernsthaften Konkurrenz entwickelt. Ott und einige andere sahen in der industriellen Produktion von Bijouterien eine Zukunft für ihr Gewerbe. Dies allerdings widersprach den alten Zunftgesetzen, die dafür sorgten, dass niemand auf Kosten der anderen expandieren konnte. Auch in der maschinellen Produktion sahen die Zünfte eine Gefahr.

Gegen den Widerstand der Zünfte erließ die württembergische Regierung Regierung 1828 ein neues Gewerbegesetz. Einer der ersten, die davon profitierten, war Nicolaus Ott. 1845 ließ er im Milchgässle gegenüber dem Kornhaus ein neues Fabrikgebäude errichten und gründete die Firma "Nicolaus Ott und Compagnons".

Florierendes Unternehmen mit weltweitem Warenumsatz

Während der ersten dreißig bis vierzig Jahre ihres Bestehens wurden in der Ottschen Fabrik vor allem Schmuckwaren und kleinteilige Fabrikate aus Gold hergestellt. Die damalige Firmenbezeichnung als »Bijouterie- und Goldwaarenfabrik« macht das deutlich. Seit den 1880er-Jahren erfolgte langsam eine Umstellung auf die Produktion von Silberwaren. Eine Spezialität der Fabrik waren vor allem Stockgriffe. Aber auch viele andere Produkte aus dem Spektrum der Klein- und Großsilberwaren wurden in der Pauserschen Fabrik hergestellt und weltweit vertrieben.

Schnell entwickelte sich der Betrieb zu einem florierenden Unternehmen und für einige Zeit sogar zum größten Steuerzahler in der Region. Ein Großteil der Waren ging ins Ausland. Allein nach Kuba wurden jährlich Bijouterien im Wert von 200.000 Gulden exportiert. Zwischen 1851 und 1873 gewinnt das Unternehmen Medaillen auf den großen Weltausstellungen in London, München, Paris und Wien.

Anfang der 1860er Jahre erlebte die Fabrik ihren Höhepunkt. Inzwischen wurde sie vom Neffen des Gründers Johann Baptist Ott geleitet und firmierte unter Ott & Cie. Das Betriebsgelände war erweitert worden, und seit 1855 gab es hier eine hochmoderne Anlage, die aus Holz Gas erzeugte. Es war das erste Gaswerk der Stadt Gmünd und erwies sich als besonders einnahmeträchtig. Denn das überschüssige Gas ließ sich verkaufen. Mit Gas beliefert wurden einige andere Bijouteriefabriken, darunter Erhard & Söhne und die Gebrüder Deyhle & Böhm, dazu eine Reihe von Gastwirtschaften und das Rathaus; ferner sicherte die Fabrik die Gasbeleuchtung einiger Straßenlaternen auf dem Marktplatz.

Krisenjahre und Ende

1862 begann der wirtschaftliche Niedergang: Die Stadt hatte ein eigenes Gaswerk gebaut und brauchte das Gas von Ott & Cie. nicht mehr. Ein finanzielles Desaster. 1873 stürzte der Wiener Börsenkrach die europäische Wirtschaft in eine schwere Weltwirtschaftskrise. In den 1890er-Jahren ging es für viele Gmünder Betriebe wieder aufwärts, doch Otts Fabrik hatte ihren Zenit längst überschritten. Der Erste Weltkrieg und die Inflation brachten kritische Jahre für die gesamte Gmünder Edelmetallindustrie.

1928 wurde die Fabrik an Josef Pauser verkauft. Mit dem "Schwarzen Freitag" im Oktober 1929 an der Wall-Street in New York, dem Zusammenbruch der Börse und der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise geriet die exportabhängige Gmünder Edelmatallindistrie in eine schwere Absatzkrisse mit hohen Arbeiktslosenzahlen. Pauser stellte die Produktpalette um und produzierte jetzt weniger Schmuck, als vielmehr Gebrauchswaren: Salzdosen, Babyrasseln, Becher, Besteck und Zigarettenspitzen. Um Geld zu sparen, verringerte er die Belegschaft immer weiter. Schließlich musste die Familie Pauser sogar in das Fabrikgebäude einziehen. Allerdings nützten diese Maßnahmen nicht viel. Der Betrieb kämpfte gegen den Bankrott.

Der letzte Besitzer der Fabrik, Emil Pauser, war ein Bewahrer. Er ließ lieber zu, dass der Betrieb in seinem alten Bestand stagnierte, als dass er notwendige Modernisierungsmaßnahmen traf. Alles sollte an seinem Platz bleiben. Eine Einstellung, die sich zwar für die Firma als ruinös erwies, doch für das heutige Museum ein Glücksfall war.

Das heutige Museum

Seit 1992 museal genutzt, vereint das Kulturdenkmal Silberwarenfabrik Ott-Pauser in einzigartiger Weise Historisches mit Gegenwärtigem – eine authentische, in allen wesentlichen Teilen im Original erhaltene Fabrikanlage zum einen, mit wechselnden Präsentation von Schmuck, Kunsthandwerk und Musterbüchern zum anderen.

Im Silberwarenmuseum Ott-Pauser kann der Besucher nacherleben, wie ein Gmünder Gold- und Silberarbeiter in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gearbeitet hat. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass die Fabrikationsanlagen in allen wesentlichen Teilen noch heute bestehen. Zu sehen sind Friktionsspindelpressen, Drahtziehbänke, Fall- und Krafthämmer und Walzwerke, die über eine Transmissionsanlage von einem großen Gasmotor angetrieben wurden. Ein solcher Gasmotor ist in einem Nebengebäude der Fabrik zu besichtigen; der Motor konnte im Jahr 2000 nach einer umfangreichen Restaurierung wiederaufgebaut werden.

Daneben geben Arbeitstische mit Werkzeugen, Geräten und Maschinen Auskunft darüber, wie Schmuckstücke und Silberwaren ziseliert, graviert, montiert und poliert wurden. Eingerichtet wurden auch die Werkstätten eines Goldschmieds, eines Etuimachers und eines Guillocheurs.

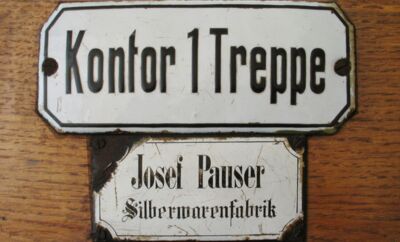

Aber nicht nur die Produktion charakterisiert die Silberwarenfabrik Ott-Pauser. Das Comptoir mit der kompletten Büroeinrichtung, mit Büchern, Telefon, Rechen- und Schreibmaschine, ist noch so anzutreffen, als habe es der Chef gerade verlassen. Und so vermittel die Ottsche Schmuckwarenfabrik heute als Museum auch einen Eindruck von den Anfängen des »Marketing«, des Vertriebs und des Verkaufs von luxuriösen Konsumartikeln zwischen 1850 und 1900. Französisch war die Sprache der Branche, »Comptoir« und »Sonnez s’il vous plait« lauten Aufschriften auf Emailleschildchen in der Fabrik.

Die Kunden wurden vom Fabrikanten in seiner Fabrik empfangen, sozusagen beim „Fabrikverkauf“, sie wurden ins Musterzimmer geführt, wo ihnen in gediegenem Ambiente Musterbücher und Musterkarten des Produktangebots der Firma gezeigt wurden. Der Fabrikant zog die Schubladen der Musterschränke auf, in denen Musterproben der Schmuckstücke (in glänzendem Messingblech mit Kupfer und Blei, keine Originalstücke!) aufbewahrt wurden. Auf nationalen und internationalen Messen und Weltausstellungen führten die Fabrikanten oder Verkaufsvertreter der Schmuckwarenfirmen große Musterkoffer mit – sie enthielten das Angebot und die Produktpalette der Firma „en miniature“. Musterzimmer, Musterkoffer, Musterbücher, Musterkarten, Musterschränke, Musterproben.

Zeittafel

Gründung

- 1820 eröffnet der Goldarbeiter Nikolaus Ott (1789–1858) in der heutigen Imhofstraße eine Werkstatt für Bijouteriewaren (Schmuckwaren). Ott stammt aus einer alten Gmünder Familie. Er beschäftigt 1835 ungefähr zwölf Arbeiterinnen und Arbeiter als »Gehülfen«, für die damaligen Gmünder Verhältnisse recht viel.

- 1845 ist es Nikolaus Ott finanziell und gewerberechtlich möglich, auf der »Brandstatt« eine moderne »Gold- und Silberwaaren-Fabrik« zu errichten – das heutige Silberwaren- und Bijouteriemuseum Ott-Pausersche Fabrik. Nikolaus Ott und sein Schwiegersohn und Teilhaber Carl Reisser (1812–1871) leiten den technischen Bereich, Compagnon Napoleon Spranger (1822–1880) ist kaufmännischer Leiter der Fabrik.

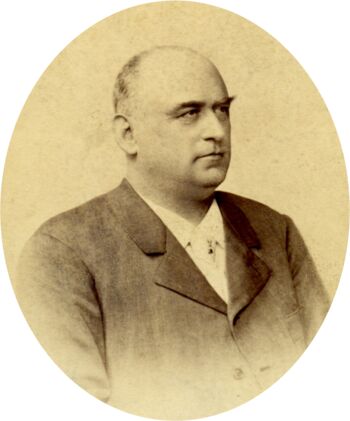

- 1848 steigt sein Neffe, Johann Baptist Ott (1816–1876), als Teilhaber in die Firma ein. Seine technische und kaufmännische Ausbildung hatte er in der Pariser und Londoner Schmuckindustrie erworben.

Bester Steuerzahler

- 1854 übernimmt Johann Baptist Ott die Fabrik vollständig.

- Zwischen 1855 und 1857 erweitert er die Firma bedeutend. Ein neues Gebäude entsteht, eine moderne Dampfmaschine wird installiert und eine kleine Gasfabrik mit Gasometer errichtet. Dieses erste Gmünder Gaswerk liefert Gas an umliegende Edelmetallfabriken und versorgt das Rathaus, einige Gastwirtschaften und Straßenlaternen mit Gasbeleuchtung. In der Produktion wird das Löten und Schmelzen von Metallen erleichtert.

- 1857 im Oktober besucht der württembergische Kronprinz die Fabrik und äußert sich lobend. Im Dezember wird Johann Baptist Ott in den Gmünder Gemeinderat gewählt, dem er bis 1876 angehört.

- 1860 zahlt die Firma die höchsten Steuern im Bezirk und setzt jährlich allein in Cuba Goldwaren im Wert von 200.000 Gulden ab.

Innovationen

- Zwischen 1851 und 1873 gewinnt das Unternehmen Medaillen auf den großen Weltausstellungen in London, München, Paris und Wien.

- 1869 tritt Johann Baptist Otts Sohn Wilhelm in die Firma ein.

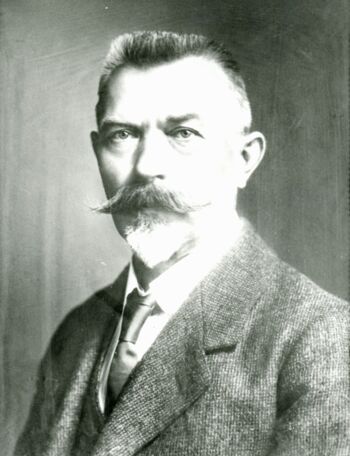

Wilhelm Ott (1843–1914) galt als »Genius«, in dem sich technisches Wissen und künstlerische, kreative Fähigkeiten miteinander verbanden. Er verfasste ein »Rezeptbuch« für die Ottschen Schmuckwaren, in dem er die verschiedensten chemischen und technischen Legierungen von Edelmetallen in seinem Betrieb detailliert notierte. Daneben zeichnete er hunderte farbige, künstlerisch eindrucksvolle Musterkarten von Produkten der Firma zwischen 1855 und 1890, ein »Œuvre«, das wohl einmalig ist und heute in den Sammlungen des Städtischen Museums Schwäbisch Gmünd aufbewahrt wird.

Schwere Zeiten

- 1873 auf den »Wiener Börsenkrach« folgt eine Weltwirtschaftskrise, deren Folgen auch die Gmünder Edelmetallindustie zu spüren bekommt, deren Umsätze erheblich zurückgehen.

- 1876 stirbt der langjährige Firmeninhaber Johann Baptist Ott. In seinem Nachruf wird er »Heber und Gründer der Gmünder Bijouteriewarenfabrikation« genannt und darauf hingewiesen, dass »der Exporthandel in hiesiger Bijouterie (...) dem Verstorbenen sein Ent- und Bestehen (verdankt)«. Nach seinem Tod verlagert sich der Produktionsschwerpunkt der Firma von der Gold- auf die Silberverarbeitung.

- 1900 wird in der Firma ein großes Hammerkraftwerk eingerichtet und 1906 in einem Nebengebäude ein Gasmotor mit einer Sauggasgeneratorenanlage als zentraler Kraftantrieb für die Fabrik installiert.

- 1914 stirbt Wilhelm Ott.

- 1925 kauft sich die Silberwarenfabrik Josef Pauser KG als Teilhaber ein. Josef Pauser (1860-1929) und seine beiden Söhne Josef jun. und Emil Pauser werden Mitgesellschafter in der traditionsreichen Firma.

B. Ott & Cie. wird J. Pauser KG

- 1928 wird die Fabrik endgültig von den Pausers übernommen. Aus B. Ott & Cie. wird die Silberwarenfabrik J. Pauser KG. Daraus entsteht später der Name des Museums: Ott-Pausersche Fabrik. Moderne Elektromotoren werden zum Betrieb der Arbeitsmaschinen eingebaut und ersetzen den veralteten Gasmotor.

- 1929 zwingt die Weltwirtschaftskrise die J. Pauser KG zu Einschränkungen. Im vorderen Gebäudeteil der Fabrik, in dem sich bis dahin die Firmenverwaltung befand, entstehen im Obergeschoss Wohnräume für die Fabrikantenfamilie, die Räumlichkeiten im Untergeschoss werden vermietet. In den folgenden krisengeschüttelten Jahren werden Luxusgüter weniger denn je gefragt. Die Gmünder Edelmetallindustrie schlittert in eine Absatzkrise.

- 1935 Der Anteil des Exports an der Gesamtproduktion der Edelmetallindustrie sinkt von 50 bis 70 % vor dem Ersten Weltkrieg auf nunmehr 8 bis 10 %. Die Firma beschäftigt in den 1930er Jahren nur noch acht bis zehn Mitarbeiter.

- 1939 zerstört der Zweite Weltkrieg die Wirtschaftsgrundlage der Firma vollständig.

Sinkende Exporte

Aufgrund der fehlenden Finanzkraft erfolgen in den Jahrzehnten seit der Übernahme der Fabrik durch die J. Pauser KG nur noch wenige Investitionen und Veränderungen an der Maschinen- und Werkzeugausstattung. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es ab 1949 durch das "deutsche Wirtschaftswunder" und die Wiederbelebung alter Geschäftskontakte vor allem in Deutschland und nach Skandinavien nur noch zu einer leichten Besserung der wirtschaftlichen Lage.

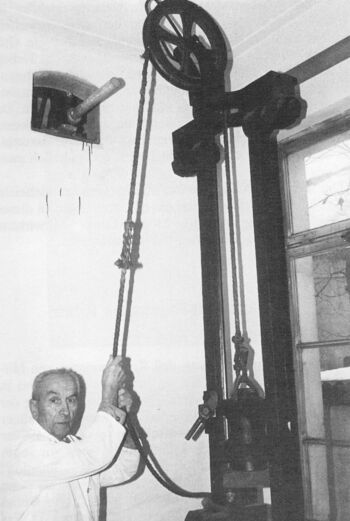

- Ab 1960 wird die Produktion von Emil Pauser sen. (1899–1984), dem letzten Betreiber der fast veralteten Fabrikanlage, immer weiter eingeschränkt. Nur noch zwei bis vier Mitarbeiter werden sporadisch beschäftigt.

- 1979 stellt die J. Pauser KG die Produktion ein.

- 1983 entdecken Mitarbeiter des Städtischen Museums die historische Bedeutung der 150 Jahre alten Fabrikanlage.

- 1984 stirbt Emil Pauser.

Auf dem Weg zum Museum

- 1985 gründen der »Arbeitskreis Alt-Gmünd«, der »Verein der Freunde und Förderer des Städtischen Museums« und das Städtische Museum selbst eine Bürgerinitiative mit dem Ziel, die Ott-Pausersche Fabrik zu kaufen und als Museum einzurichten.

- 1986 lässt das Regierungspräsidium Stuttgart die Ott-Pausersche Fabrik als erhaltenswertes Kulturdenkmal in das Denkmalbuch Baden-Württemberg eintragen.

- 1987 wird die Ott-Pausersche Fabrik von der Stadt Schwäbisch Gmünd mit finanzieller Unterstützung durch die Bürgerinitiative, die Denkmalstiftung, das Denkmalamt und das Land Baden-Württemberg käuflich erworben. Die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd und das Städtische Museum beginnen mit dem Umbau der Fabrik zum Museum.

- 1992 wird das Haus als »Silberwaren- und Bijouteriemuseum Ott-Pausersche Fabrik« eröffnet; der Gmünder Museumsverein übernimmt die Betriebsträgerschaft, das Museum im Prediger die Einrichtung und fachliche Betreuung.

- 2000 kann in einem Nebengebäude des Silberwarenmuseums Ott-Pausersche Fabrik nach jahrelanger Restaurierung ein Gasmotor wieder aufgebaut und eingerichtet werden. Diese Aggregat ist demjenigen ähnlich, das ursprünglich die Maschinen der Silberwarenfabrik angetrieben hat.

Impressionen

-

OTT-PAUSERSCHE FABRIK , errichtet 1844–1845, Aufnahme von 2020. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

Erdgeschoss: Drahtziehbank und Walzen von ca. 1900. © Museum Im Prediger. Foto: Elias Blumenzwerg -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Friktionsspindelpresse, ca.1900. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Erdgeschoss, Maschinenraum. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Erdgeschoss, Maschinenraum. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Eiserne Wendeltreppe vom Erd- ins Obergeschoss. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

-

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Wendeltreppe vom Erd- ins Obergeschoss. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Erdgeschoss, Maschinenraum. © Museum Im Prediger Schwäbisch Gmünd. Foto: Elias Blumenzwerg -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Stempeluhr, Arbeitszeiterfassung um 1900. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Obergeschoss mit Arbeitsplätzen, © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Obergeschoss mit Arbeitsplätzen. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd. Foto: Elias Blumenzwerg -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Erdgeschoss, Fallhammer und Metalldrückbank. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Erdgeschoss, Metalldrückbank. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Arbeitsplatz des Stahlgraveurs. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

-

-

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Comptoir (Büro eines Firmenchefs). © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Kehrwoche. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg. -

OTT-PAUSERSCHE FABRIK, Feuerlöscher, ca.1940. © Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd, Foto: Elias Blumenzwerg.

Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd

Öffnungszeiten

Saisonal während der mitteleuropäischen Sommerzeit:

Di, Mi, Fr 14-17 Uhr

Do 14 -19 Uhr

Sa und So 11-17 Uhr

Feiertage 11-17 Uhr, außer an Karfreitag

Montags geschlossen

Außerhalb der Saison:

für Gruppen, Schulklassen und Kindergärten Führungen nach Voranmeldung